西原台団地自治会

自主防災会

自主防災会たより

平成31年

No85 平成31年 1月 1日

平成30年

No84 平成30年12月26日

No83 平成30年 9月21日

No82 平成30年 8月 6日

No81 平成30年 7月29日

No80 平成30年 6月17日

No79 平成30年 5月 8日

No78 平成30年 4月10日

No77 平成30年 3月10日

No76 平成30年 2月 8日

No75 平成30年 1月22日

平成29年

No74 平成29年12月 5日

No73 平成29年11月 7日

No72 平成29年10月12日

No71 平成29年 9月11日

No70 平成29年 8月15日

No69 平成29年 7月11日

No68 平成29年 6月 5日

No67 平成29年 5月15日

No66 平成29年 4月11日

No65 平成29年 3月 7日

No64 平成29年 2月13日

No63 平成29年 1月18日

平成28年

No62 平成28年12月 6日

No61 平成28年11月10日

No60 平成28年10月12日

No59 平成28年 9月 6日

No58 平成28年 8月 9日

No57 平成28年 7月 5日

No56 平成28年 6月 7日

No55 平成28年 5月10日

No54 平成28年 4月 5日

No53 平成28年 3月 9日

No52 平成28年 2月11日

No51 平成28年 1月 6日

平成27年

No50 平成27年12月10日

No49 平成27年11月 6日

No48 平成27年10月6日

No47 平成27年 9月11日

No46 平成27年 8月 4日

No45 平成27年 7月14日

No44 平成27年 7月14日

No43 平成27年 5月12日

No42 平成27年 4月14日

No41 平成27年 3月 3日

No40 平成27年 2月12日

No39 平成27年 1月 9日

平成26年

No38 平成26年12月 4日

No37 平成26年11月11日

No36 平成26年10月 6日

No35 平成26年 9月 2日

No34 平成26年 8月 5日

No33 平成26年 7月17日

No32 平成26年 6月 5日

No31 平成26年 5月 9日

No30 平成26年 4月 9日

No29 平成26年 3月 8日

No28 平成26年 2月 8日

No27 平成26年 1月 8日

平成25年

No26 平成25年12月 8日

No25 平成25年11月 8日

No24 平成25年10月10日

No23 平成25年 9月 5日

No22 平成25年 8月 7日

No21 平成25年 7月12日

No20 平成25年 6月7日

No19 平成25年 5月 8日

No18 平成25年 4月 5日

No17 平成25年 3月 8日

No16 平成25年 2月12日

No15 平成25年 1月11日

平成24年

No14 平成24年12月10日

No13 平成24年11月 9日

No12 平成24年10月 5日

No11 平成24年 9月 5日

No10 平成24年 8月19日

No09 平成24年 7月12日

No08 平成24年 6月15日

No07 平成24年 5月11日

設置準備委員会たより

平成23/24年

No06 平成24年 4月10日

No05 平成24年 3月 9日

No04 平成24年 2月10日

No03 平成24年 1月13日

No02 平成23年12月 9日

No01 平成23年11月21日

|

西原台団地自治会自主防災会たより

(No37)平成26 年11 月11 日

(前号)

(次号) (次号)

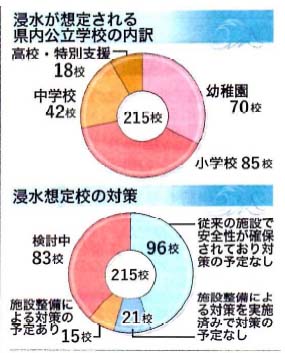

【あなたの子どもさんやお孫さんの通う学校の津波浸水は大丈夫?】

〜文部科学省調査から〜 (調査結果を本年10 月28 日発表)

津波浸水想定公立学校が全国で2,860校、沖縄県内では215校あることがわかりました。

大阪府の250校に次いで全国で2番目に多いことになります。

沖縄県の全学校数に占める浸水想定の割合でも、全国平均の7.2%に対し沖縄県内は29.3%と全国平均に比べると4倍にもなります。

海に囲まれた島しょ県特有の課題が浮かび上がっています。

【県内の津波浸水想定校の内訳】(右図参照)

幼稚園70校小学校85校

中学校42校高校等18校

【浸水想定校の対策】(右図参照)

○ 浸水想定校のうち、対策を検討中との回答が83校(38.6%)ありました。検討中の83校は、全国で3番目に多かったことになります。

○ 全国では、南海トラフ巨大地震に伴う甚大な津波被害が懸念される静岡県、和歌山県、徳島県などは「津波浸水対策済み」の比率が高く、それ以外の府県では低い傾向が見られています。

○ 施設整備による対策について96校(44.6%)が、「従来の施設で安全性が確保されており、対策の予定はない」と回答しています。

沖縄県教育庁では、「グランドの一部が浸水するだけでも『浸水想定』にカウントされているために実際には校庭までは被害が及ばない所もあるため」と説明をしています。

【調査結果に基づいて継続的な地震津波の教育・訓練が必要】 >

○ この調査は、県や市町村による津波被害想定等に基づき、最大級津波で浸水の可能性がある学校について対策状況を調査したものです。東日本大震災では、「想定外の津波には対策も役に立たなかった」等と揶揄されましたが、大自然界には「想定外の災害は起きるもの」という教訓を得ました。

○ 東日本大震災では、避難訓練を実施している学校とそうでないところの被害に大きな差がありました。子どもや孫が通っている学校等の災害時対応の情報を入手し、家庭内でも災害時対応について話し合いをしましょう。東北地方のような「てんでんこ」(てんでばらばらに逃げる)や避難先等々について学校でも家庭でも教える必要があります。

【沖縄地方でも大災害はいつでも起きる可能性はあります】

○ 数万年前までは沖縄と大陸とは陸続きであったことが証明されています。長い間の地殻変動によって大陸と隔たった現在の島しょ(南西諸島から日本列島)が形成されました。

○ 今でも沖縄周辺の近海では火山活動やプレートのズレ等から来る有感、無感の地震が1週間に数百回も起きています。長い地球の歴史上、継続して繰り返されている地殻変動の事実から大地震と大津波の発生はいつ起きてもおかしくない状態にあると言えます。

|