西原台団地自治会

自主防災会

自主防災会たより

平成31年

No85 平成31年 1月 1日

平成30年

No84 平成30年12月26日

No83 平成30年 9月21日

No82 平成30年 8月 6日

No81 平成30年 7月29日

No80 平成30年 6月17日

No79 平成30年 5月 8日

No78 平成30年 4月10日

No77 平成30年 3月10日

No76 平成30年 2月 8日

No75 平成30年 1月22日

平成29年

No74 平成29年12月 5日

No73 平成29年11月 7日

No72 平成29年10月12日

No71 平成29年 9月11日

No70 平成29年 8月15日

No69 平成29年 7月11日

No68 平成29年 6月 5日

No67 平成29年 5月15日

No66 平成29年 4月11日

No65 平成29年 3月 7日

No64 平成29年 2月13日

No63 平成29年 1月18日

平成28年

No62 平成28年12月 6日

No61 平成28年11月10日

No60 平成28年10月12日

No59 平成28年 9月 6日

No58 平成28年 8月 9日

No57 平成28年 7月 5日

No56 平成28年 6月 7日

No55 平成28年 5月10日

No54 平成28年 4月 5日

No53 平成28年 3月 9日

No52 平成28年 2月11日

No51 平成28年 1月 6日

平成27年

No50 平成27年12月10日

No49 平成27年11月 6日

No48 平成27年10月6日

No47 平成27年 9月11日

No46 平成27年 8月 4日

No45 平成27年 7月14日

No44 平成27年 7月14日

No43 平成27年 5月12日

No42 平成27年 4月14日

No41 平成27年 3月 3日

No40 平成27年 2月12日

No39 平成27年 1月 9日

平成26年

No38 平成26年12月 4日

No37 平成26年11月11日

No36 平成26年10月 6日

No35 平成26年 9月 2日

No34 平成26年 8月 5日

No33 平成26年 7月17日

No32 平成26年 6月 5日

No31 平成26年 5月 9日

No30 平成26年 4月 9日

No29 平成26年 3月 8日

No28 平成26年 2月 8日

No27 平成26年 1月 8日

平成25年

No26 平成25年12月 8日

No25 平成25年11月 8日

No24 平成25年10月10日

No23 平成25年 9月 5日

No22 平成25年 8月 7日

No21 平成25年 7月12日

No20 平成25年 6月7日

No19 平成25年 5月 8日

No18 平成25年 4月 5日

No17 平成25年 3月 8日

No16 平成25年 2月12日

No15 平成25年 1月11日

平成24年

No14 平成24年12月10日

No13 平成24年11月 9日

No12 平成24年10月 5日

No11 平成24年 9月 5日

No10 平成24年 8月19日

No09 平成24年 7月12日

No08 平成24年 6月15日

No07 平成24年 5月11日

設置準備委員会たより

平成23/24年

No06 平成24年 4月10日

No05 平成24年 3月 9日

No04 平成24年 2月10日

No03 平成24年 1月13日

No02 平成23年12月 9日

No01 平成23年11月21日

|

西原台団地自治会自主防災会たより

(No79)平成 30 年 5 月 8 日

(前号)

(1号) (1号)

「地区防災計画策定作業について」

【大災害の教訓~地域密着型、地域主導型の防災】

平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災が契機となり、地域のきずなの大切さや地域における自発的な自助・共助による防災活動の重要性が認識されることとなりました。

そして、平成23年3月に発生した東日本大震災等を経て、自助・共助の重要性が改めて認識されているところです。

阪神・淡路大震災と東日本大震災という2つの大震災は、防災における地域コミュニティの重要性を思い知らせてくれました。

地域コミュニティが災害に強くなければ、また地域コミュニティが防災に取り組まなければ、自らの命を守ることも自らの地域を守ることもできないということを、私たちは教訓として学びました。

災害における被害を少しでもゼロに近づけようと努力するということで、そのために様々な対策を効果的に足し合わせることが求められています。

その対策の足し算においては、公助や自助に「共助」を足し合わせること、広域レベルの対策に「地区レベルの対策」を足し合わせること、トップダウンの取り組みに「ボトムアップの取り組み」を足し合わせることが、欠かせないものとなっています。

それは、地域密着型あるいは地域主導型の防災が欠かせないことを、私たちに教えています。(室﨑益輝神戸大学名誉教授地区防災計画学会会長)

【法律で地区防災計画規定~自治会の策定作業】

このような状況を踏まえ、平成25年6月に災害対策基本法が改正(平成26年4月に施行)され、市町村の一定の地区内の居住者

及び事業者(地区居住者等)による自発的な防災活動に関する「地(防災イラスト集から)区防災計画制度」が創設されました。

本制度は、市町村の判断で地区防災計画を市町村地域防災計画に規定するほか、地区居住者等が、市町村防災会議に対し、市町村地域防災計画に地区防災計画を定めることを提案することができる仕組み(計画提案)を定めています。

我が西原台団地自治会では、これまで「防災会たより」でもお知らせをしましたが、現在、自治会自主防災会で運用している「西原台団地自治会自主防災会防災計画」を見直し改正し、地区防災計画の策定作業を進めることとしております。

策定委員は、自治会役員、防災会役員、各班長の皆さんをメンバーとしています。

4月には西原町役場に策定作業の説明を行いました。進捗状況については、節目節目で報告をし、町役場からの指導もお願いするなど連携を図っていく事になっています。

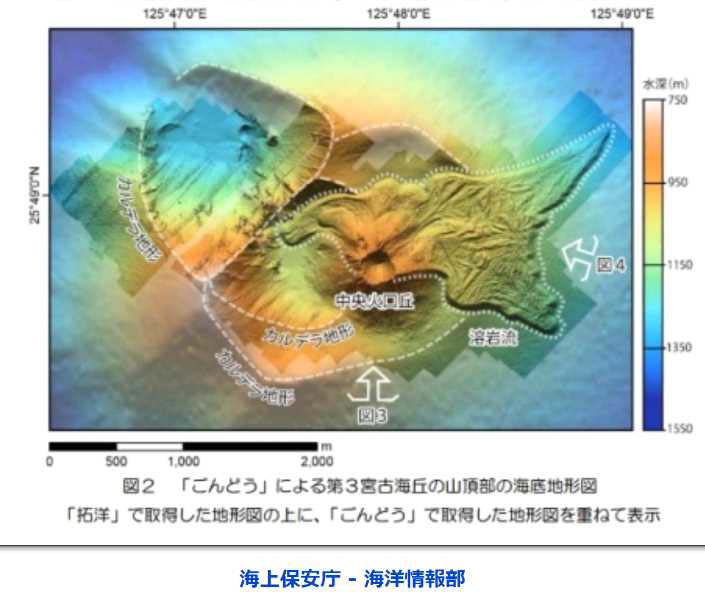

「九州の火山と沖縄の火山」(一口メモ) (宮古島近海海底火山の地形)

今年3月1日、鹿児島県と宮崎県境にある霧島連山の新燃岳が噴火し、さらには同じ霧島連山の硫黄山が4月19日、250年ぶりに噴火して断続的に噴火が繰り返されています。

桜島も毎日のように小噴火は起きていて、これらは阿蘇山から霧島、姶良カルデラ(桜島)、鬼界カルデラに続いているとも言われます。

沖縄県内には、西表島の近海(北北東20キロ)の海底火山、硫黄鳥島の火山、そして、最近では、宮古島近海(北方120キロ)でも海底火山噴火の証跡があるカルデラが発見されたと発表されました。

これらも九州・阿蘇~霧島火山帯~鹿児島県のカルデラ火山の延長ではないかとも言われています。

日本列島は、地震列島であり、火山列島でもあると言われていますが、南西諸島沖縄県もこの日本列島、「災害列島」の中にあるのです。

※「災害は、いつでも、どこでも、突然に、想定外で発生します」日頃から備えよう!

|