西原台団地自治会

自主防災会

自主防災会たより

平成31年

No85 平成31年 1月 1日

平成30年

No84 平成30年12月26日

No83 平成30年 9月21日

No82 平成30年 8月 6日

No81 平成30年 7月29日

No80 平成30年 6月17日

No79 平成30年 5月 8日

No78 平成30年 4月10日

No77 平成30年 3月10日

No76 平成30年 2月 8日

No75 平成30年 1月22日

平成29年

No74 平成29年12月 5日

No73 平成29年11月 7日

No72 平成29年10月12日

No71 平成29年 9月11日

No70 平成29年 8月15日

No69 平成29年 7月11日

No68 平成29年 6月 5日

No67 平成29年 5月15日

No66 平成29年 4月11日

No65 平成29年 3月 7日

No64 平成29年 2月13日

No63 平成29年 1月18日

平成28年

No62 平成28年12月 6日

No61 平成28年11月10日

No60 平成28年10月12日

No59 平成28年 9月 6日

No58 平成28年 8月 9日

No57 平成28年 7月 5日

No56 平成28年 6月 7日

No55 平成28年 5月10日

No54 平成28年 4月 5日

No53 平成28年 3月 9日

No52 平成28年 2月11日

No51 平成28年 1月 6日

平成27年

No50 平成27年12月10日

No49 平成27年11月 6日

No48 平成27年10月6日

No47 平成27年 9月11日

No46 平成27年 8月 4日

No45 平成27年 7月14日

No44 平成27年 7月14日

No43 平成27年 5月12日

No42 平成27年 4月14日

No41 平成27年 3月 3日

No40 平成27年 2月12日

No39 平成27年 1月 9日

平成26年

No38 平成26年12月 4日

No37 平成26年11月11日

No36 平成26年10月 6日

No35 平成26年 9月 2日

No34 平成26年 8月 5日

No33 平成26年 7月17日

No32 平成26年 6月 5日

No31 平成26年 5月 9日

No30 平成26年 4月 9日

No29 平成26年 3月 8日

No28 平成26年 2月 8日

No27 平成26年 1月 8日

平成25年

No26 平成25年12月 8日

No25 平成25年11月 8日

No24 平成25年10月10日

No23 平成25年 9月 5日

No22 平成25年 8月 7日

No21 平成25年 7月12日

No20 平成25年 6月7日

No19 平成25年 5月 8日

No18 平成25年 4月 5日

No17 平成25年 3月 8日

No16 平成25年 2月12日

No15 平成25年 1月11日

平成24年

No14 平成24年12月10日

No13 平成24年11月 9日

No12 平成24年10月 5日

No11 平成24年 9月 5日

No10 平成24年 8月19日

No09 平成24年 7月12日

No08 平成24年 6月15日

No07 平成24年 5月11日

設置準備委員会たより

平成23/24年

No06 平成24年 4月10日

No05 平成24年 3月 9日

No04 平成24年 2月10日

No03 平成24年 1月13日

No02 平成23年12月 9日

No01 平成23年11月21日

|

西原台団地自治会自主防災会たより

(No73)平成 29 年 11 月 7 日

(前号)

(1号) (1号)

災害に強いまちとは!

■災害に強いまちとは!

災害に強いまちとは、どのようなまちでしょうか?

災害に強いまちとは、どのようなまちでしょうか?

まず、まちの構造がしっかりしていることです。

老朽木造住宅密集地域、浸水地域、がけ崩れ地域、といった災害に弱い地域がない。広域避難場所や避難路がしっかり整備されている・・・といったこと。

次に自助・共助・公助の連携がとれていることが大切です。

消防署、交番、学校、自治会などがしょっちゅう交流し、相互理解が進んでいることです。そして最終的に大事なことは「コミュニティの力」そのものであるということです。

隣保共同の精神が根付いて、お互いがよく知っている「顔の見える関係」になっているということです。

よく紹介されることですが、阪神・淡路大震災の際、震源地の北淡町(当時)では隣近所のコミュニテイがしっかりして消防団活動も盛んだったので、住民による救助活動、安否確認が迅速に行われました。

アンケート等によれば「優先的に助ける人」は日ごろからつきあいの深い順で、顔も名前もよく知らない人の安否確認、救助活動はどうしても遅れる傾向にある、と言われています。

ふだんからのご近所つきあい、地域の諸活動がスムーズに行われているところは、まさに「ご近所の「底力」で、災害に強いと言えましょう。ですから、「お祭り」をみんなで盛り上げる地域は災害に強い、と考えています。ご近所は「御近助」さんなのです。

世界津波の日〜「11月5日」

(「世界津波の日」に制定されたいきさつ)

1854年(安政元年)11月5日に紀伊半島を襲った「安政南海地震」による大津波から多くの命を救った浜口梧陵の逸話「稲むらの火」にちなみます。

現在の和歌山県広川町の村人・浜口梧陵は、自ら稲わらに火をつけて急を告げ村人を高台に避難させたました。この先人の成功に学び、東日本大震災を経験した日本が世界に呼びかけ津波対策への関心を高める一日として2015年12月に国連で制定決議され、今年で2年目を迎えます。

(NPO 法人日本防災士会常任理事橋本茂の防災マイレポートから)

「世界津波の日」〜2017高校生サミットin沖縄〜

11月7日(火)、8日(水)の両日、沖縄コンベンションセンターにおいて開催。

「世界津波の日」啓発活動として、次世代を担う国内外の高校生が沖縄に集い、人々の生命や財産を守り「行動する防災リーダー」「国土強靭化を担う将来のリーダー」を育成していくためのサミットです。昨年の高知県での開催に続き2回目の開催となります。

大川小学校の悲劇と釜石の奇跡

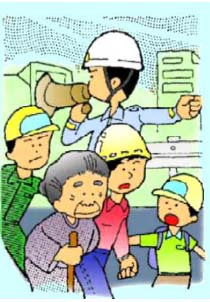

◎ 東日本大震災で津波によって、宮城県石巻市大川小学校の生徒108人中70人が死亡、行方不明4人という痛ましい災害事故が起きました。一方で岩手県釜石小学校では全員が助かりました。(絵は防災イラスト集から)

◎ 東日本大震災で津波によって、宮城県石巻市大川小学校の生徒108人中70人が死亡、行方不明4人という痛ましい災害事故が起きました。一方で岩手県釜石小学校では全員が助かりました。(絵は防災イラスト集から)

このことが「大川小学校の悲劇と釜石の奇跡」と呼ばれています。

全く真逆の結果となった要因は何だったのでしょうか? 一言でいうと、「逃げるのに戸惑ったこと」と「率先して逃げた事の差」なのです。

釜石の学校は、昔からの言い伝え「てんでんこ」(津波には、とにかく逃げろ)があって、そのことがきちんと守られていたことが全員津波から逃れることができました。当地の人々は、「このことは奇跡ではない。」日頃からの訓練が生かされた結果の「軌跡」なのです。と、日頃から津波に対する意識、「とにかく逃げることが一番」と強調しています。

私たち西原台団地自治会の児童・生徒の多くが西原東小学校、東中学校に通っています。学校でも教えているとは思いますが、日頃から家族で共通認識を持っておく必要があります。

万一、津波警報が出た場合には「とにかく逃げろ」、「お父さんお母さんが迎えにくることはない、率先して高台ににげろ」です。!!

|