西原台団地自治会

自主防災会

自主防災会たより

2019 平成31年

No85 平成31年 1月 1日

2018年(平成30年)

2018 平成30年

No84 平成30年12月26日

No83 平成30年 9月21日

No82 平成30年 8月 6日

No81 平成30年 7月29日

No80 平成30年 6月17日

No79 平成30年 5月 8日

No78 平成30年 4月10日

No77 平成30年 3月10日

No76 平成30年 2月 8日

No75 平成30年 1月22日

2017 平成29年

No74 平成29年12月 5日

No73 平成29年11月 7日

No72 平成29年10月12日

No71 平成29年 9月11日

No70 平成29年 8月15日

No69 平成29年 7月11日

No68 平成29年 6月 5日

No67 平成29年 5月15日

No66 平成29年 4月11日

No65 平成29年 3月 7日

No64 平成29年 2月13日

No63 平成29年 1月18日

2016 平成28年

No62 平成28年12月 6日

No61 平成28年11月10日

No60 平成28年10月12日

No59 平成28年 9月 6日

No58 平成28年 8月 9日

No57 平成28年 7月 5日

No56 平成28年 6月 7日

No55 平成28年 5月10日

No54 平成28年 4月 5日

No53 平成28年 3月 9日

No52 平成28年 2月11日

No51 平成28年 1月 6日

2015 平成27年

No50 平成27年12月10日

No49 平成27年11月 6日

No48 平成27年10月6日

No47 平成27年 9月11日

No46 平成27年 8月 4日

No45 平成27年 7月14日

No44 平成27年 7月14日

No43 平成27年 5月12日

No42 平成27年 4月14日

No41 平成27年 3月 3日

No40 平成27年 2月12日

No39 平成27年 1月 9日

2014 平成26年

No38 平成26年12月 4日

No37 平成26年11月11日

No36 平成26年10月 6日

No35 平成26年 9月 2日

No34 平成26年 8月 5日

No33 平成26年 7月17日

No32 平成26年 6月 5日

No31 平成26年 5月 9日

No30 平成26年 4月 9日

No29 平成26年 3月 8日

No28 平成26年 2月 8日

No27 平成26年 1月 8日

2013 平成25年

No26 平成25年12月 8日

No25 平成25年11月 8日

No24 平成25年10月10日

No23 平成25年 9月 5日

No22 平成25年 8月 7日

No21 平成25年 7月12日

No20 平成25年 6月7日

No19 平成25年 5月 8日

No18 平成25年 4月 5日

No17 平成25年 3月 8日

No16 平成25年 2月12日

No15 平成25年 1月11日

2012 平成24年

No14 平成24年12月10日

No13 平成24年11月 9日

No12 平成24年10月 5日

No11 平成24年 9月 5日

No10 平成24年 8月19日

No09 平成24年 7月12日

No08 平成24年 6月15日

No07 平成24年 5月11日

設置準備委員会たより

平成23/24年

No06 平成24年 4月10日

No05 平成24年 3月 9日

No04 平成24年 2月10日

No03 平成24年 1月13日

No02 平成23年12月 9日

No01 平成23年11月21日

|

西原台団地自治会自主防災会たより

(No85)平成 31 年 1 月 1 日

(前号)

(1号) (1号)

2019年

今年もよろしく

お願い申し上げます

災害列島日本は、昨年も多くの災害をもたらしました。

今年は、どのような年になるのでしょうか?

昨年の世相を表す漢字は「災」でした。「災い転じて福となる」ことを望みたいところです。

昨年の世相を表す漢字は「災」でした。「災い転じて福となる」ことを望みたいところです。

不確実な巨大地震やその他の大災害の発生予測を行うことは、安全と日常生活・その他の活動を考えながらも「最悪事態」の想定はか

かせない事です。そのうえで災害対応を考えることが必要です。

私たちは防災の基本は「自助」=「自らの命は自ら守る」「自らの責任と義務」と心得て、一人ひとりが「自分ごと」として災害への

対応を考えておかなければなりません。

いつかはやってくる大災害への備え対応は、個人、家族でしっかり考える。そして、地域の安全は地域で守る活動の「共助」=自治

会・自主防災会活動は、欠かすことが出来ません。みんなで考え、協力・協働で災害へ対応することが求められています。

巨大地震固着域発見(琉球大学、名古屋大、静岡大)

南海トラフでは巨大地震の発生が懸念されていますが、その南西方の延長部にあたるのが琉球海溝です。

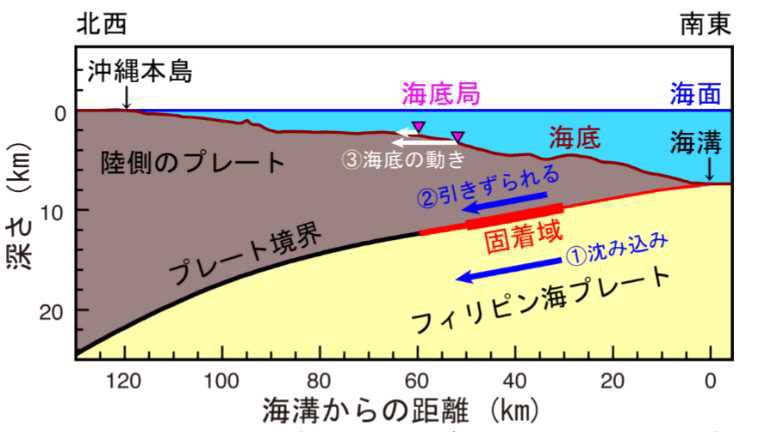

この海溝も南海トラフと同じ立派なプレート境界で、この海溝を境にフィリピン海プレートが琉球列島を乗せている陸側のプレートの下に沈み込んでいます。

1771 年の八重山地震・明和の大津波や1911 年の喜界島地震が知られています。

東日本大震災や南海トラフの地震のような海溝型地震は、長年にわたって固着していたプレートの境目(固着域)が一気に破壊することで発生します。

東日本大震災や南海トラフの地震のような海溝型地震は、長年にわたって固着していたプレートの境目(固着域)が一気に破壊することで発生します。

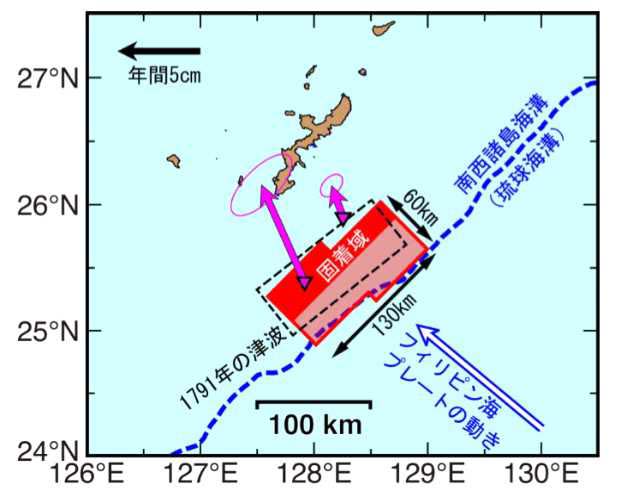

琉球海溝に少なくとも長さ130km ×幅20 〜 30km(最大幅60km)にわたってプレート境界が強く固着している部分(固

着域)があることが分かりました(下図)。

この固着域は、次の地震に向かってそのエネルギー(ひずみ)を蓄えていると言えます。ただ、観測点の制約から、固着域がどこまで広がっているかは、まだ全容が明らかになっていません。

この固着域は、次の地震に向かってそのエネルギー(ひずみ)を蓄えていると言えます。ただ、観測点の制約から、固着域がどこまで広がっているかは、まだ全容が明らかになっていません。

最近の研究で、1791 年に沖縄本島南方の沖合でM8 クラスの海溝型地震が発生し、与那原に11m の津波が押し寄せたことが報告されています。

今回発見した固着域は、この津波を起こしたとされる領域と重なっており(下図)、将来的に海溝型地震と津波の発生が懸念されます。(中村衛琉大教授等のプレス発表資料から引用)

●「防災カフェの実施予定」

昨年10月に予定していた「防災カフェ」は,諸般の事情で中止になりましたが、今年度中、1 月又は2月中に実施したいと考えています。防災カフェの内容は、形式的にこれと言ったものはありません。お茶を飲みながら、防災について話し合い、防災意識の高揚が高まればと思います。

実施日程が決まれば、掲示やチラシ等でお知らせします。多くの会員の参加をお願いします。

●「防災の基本」は自助、共助、コミュニケーションづくりです。

「災害は、いつでも、どこでも、突然に、想定外で発生する」日頃から備えよう!

|