西原台団地自治会

自主防災会

自主防災会たより

平成30年

No83 平成30年 9月21日

No82 平成30年 8月 6日

No81 平成30年 7月29日

No80 平成30年 6月17日

No79 平成30年 5月 8日

No78 平成30年 4月10日

No77 平成30年 3月10日

No76 平成30年 2月 8日

No75 平成30年 1月22日

平成29年

No74 平成29年12月 5日

No73 平成29年11月 7日

No72 平成29年10月12日

No71 平成29年 9月11日

No70 平成29年 8月15日

No69 平成29年 7月11日

No68 平成29年 6月 5日

No67 平成29年 5月15日

No66 平成29年 4月11日

No65 平成29年 3月 7日

No64 平成29年 2月13日

No63 平成29年 1月18日

平成28年

No62 平成28年12月 6日

No61 平成28年11月10日

No60 平成28年10月12日

No59 平成28年 9月 6日

No58 平成28年 8月 9日

No57 平成28年 7月 5日

No56 平成28年 6月 7日

No55 平成28年 5月10日

No54 平成28年 4月 5日

No53 平成28年 3月 9日

No52 平成28年 2月11日

No51 平成28年 1月 6日

平成27年

No50 平成27年12月10日

No49 平成27年11月 6日

No48 平成27年10月6日

No47 平成27年 9月11日

No46 平成27年 8月 4日

No45 平成27年 7月14日

No44 平成27年 7月14日

No43 平成27年 5月12日

No42 平成27年 4月14日

No41 平成27年 3月 3日

No40 平成27年 2月12日

No39 平成27年 1月 9日

平成26年

No38 平成26年12月 4日

No37 平成26年11月11日

No36 平成26年10月 6日

No35 平成26年 9月 2日

No34 平成26年 8月 5日

No33 平成26年 7月17日

No32 平成26年 6月 5日

No31 平成26年 5月 9日

No30 平成26年 4月 9日

No29 平成26年 3月 8日

No28 平成26年 2月 8日

No27 平成26年 1月 8日

平成25年

No26 平成25年12月 8日

No25 平成25年11月 8日

No24 平成25年10月10日

No23 平成25年 9月 5日

No22 平成25年 8月 7日

No21 平成25年 7月12日

No20 平成25年 6月7日

No19 平成25年 5月 8日

No18 平成25年 4月 5日

No17 平成25年 3月 8日

No16 平成25年 2月12日

No15 平成25年 1月11日

平成24年

No14 平成24年12月10日

No13 平成24年11月 9日

No12 平成24年10月 5日

No11 平成24年 9月 5日

No10 平成24年 8月19日

No09 平成24年 7月12日

No08 平成24年 6月15日

No07 平成24年 5月11日

設置準備委員会たより

平成23/24年

No06 平成24年 4月10日

No05 平成24年 3月 9日

No04 平成24年 2月10日

No03 平成24年 1月13日

No02 平成23年12月 9日

No01 平成23年11月21日

|

自主防災会設置準備委員会たより

(No3) 平成24 年1 月13日

(前号)

(次号) (次号)

自主防災会は、地域住民自らが災害発生時に「自助」、「共助」、「公助」を基本として地域の中での防災活動を行うための「地域の防災コミュニティ」です。

自主防災会も防災活動だけを行うのではなく、地域のコミュニティとして地域の様々な活動と防災活動を組み合わせることが大切な事と言われています。

先 月 お 願 い し ま し た 「 災 害 安 全 マ ッ プ ( ハ ザ ー ド マ ッ プ ) 危 険 箇 所 調 査 依 頼 」 に つ い て は 、 住 民 か ら の 回 答 、 情 報 は 数 件 の み で し た 。

引 き 続 き 情 報 の 提 供 を お 願 い し ま す 。

災害時で共助の際、居住している皆さんの経験、技量等が必要になります。

そのためにはデータを蓄積して災害時に活用するため人材台帳の整備が必要です。

個人情報の取り扱いには慎重に管理して適正な保管を行います。

今後、経歴調査等の依頼の際には協力をお願いします。

本土ではいつ起きてもおかしくないとされる東海地震及び東南海・南海地震、 首都直下地震等の大規模地震の切迫性が言われています。

沖縄でも大規模地震が起きる活断層が縦横無尽に走っていますし、沖縄近海 の海溝でも大規模地震が起きてもおかしくない状況にあると言われています。

我が西原台団地は県の地すべり防止区域に指定されています。

大雨、台風時の災害が危惧されており、実際、過去にも数カ所にわたって土砂崩れによって災害が発生しています。

〜明和の大津波〜 240年ほど前

【ミニ耳学問】の1771年、石垣島近海で発生した大規模地震によって引き起こされた30メートルの高さの津波です。

この津波によって、八重山、宮古の先島諸島で2万人も の死者を出すなど大きな被害をもたらしました。

多くの部落が全滅するなど壊滅的な被害を受けております。

津波は、海溝の底から数百トンもある巨大岩を陸上まで波の力で運びました。

宮古、石垣島の東海岸や陸上に打ち上げられている光景をあちこちで目にすることができ、当時の津波のものすごいパワー、破壊力をまざまざと知らされます。

特筆すべきは、30メートルの高さの津波が石垣島の東側の白保から上陸し、海抜80メートルの宮良・ 白保高台を悠々と超えて島の反対側の名蔵湾にまで到達したことです。

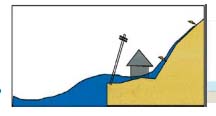

津波は、地形により遡上高(波)となって、その高さの数倍の高さを駆け上っていきます。

「明和の大津波」規模の津波が沖縄本島近海で発生した場合、我が西原台団地は大丈夫でしょうか。

同規模の津波では、高台にある台団地だって津波の被害に遭うことになりかねません。

明和の大津波から240年が経っています。 大規模の地震、津波災害がいつでも発生することの可能 性を否定することはできません。

常に、想定外の大災害が発生するとの前提に立って日頃から備えることが大事なことです。

!!

|